Stigma Korban Jadi Tersangka

- Oleh Redaksi Jabarbicara -

- 19, Oct 2021

- 0 Komentar

- 0 Suka

JABARBICARA.COM – Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itulah lukisan perasaan dan kenyataan hidup yang dialami oleh ibu Litiwari Iman Gea.

Seorang perempuan yang keseharian hidupnya menjajakan barang dagangan di Pajak Gambir, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebuah profesi yang mungkin dianggap sebagai profesi yang lemah, tak berdaya dan berada dalam kategori kelompok kelas bawah.

Tentu anggapan seperti ini hanya lahir dari orang-orang yang cara berpikirnya dangkal dan nalar akal sehatnya sudah tergerus bersama keserakahan dan keangkuhan hidupnya. Preman, menjadi satu dari sekian banyak (profesi) yang masih berpandangan demikian terhadap para pedagang.

Profesi Ibu Gea sebagai pedagang, kelompok yang lemah dan tak berdaya, sejatinya menjadi objek dan lahan basah untuk kepentingan mengakumulasi modal bagi para preman.

Konsekuensi cara berpikir “premanisme” menghantarkan Beni dkk untuk melakukan tindakan anarkistis terhadap Ibu Gea. Bagi Beni dkk, menganiaya sesama (manusia) adalah hal yang wajar dan seharusnya untuk dilakukan.

Saya sendiri menaruh perhatian dan simpati yang mendalam, bukan semata-mata karena yang menjadi korban dari kebejatan dan kebrutalan mereka adalah pihak perempuan.

Karena bagaimana pun dalam konteks kesetaraan gender, perempuan bukan sosok yang butuh “dikasihani”.

Hal yang memiluhkan dan memalukan adalah perihal perilaku yang tidak manusiawi terhadap sesama. Ibu Gea tentunya bukanlah “binatang buas” yang dengan sigap akan melahap dan menghabiskan nyawa dari Beni, dkk.

Ibu Gea adalah manusia yang juga sama seperti Beni, dkk.

Untuk dan atas dasar apa Beni, dkk harus melakukan tindakan anarkistis kepada Ibu Gea?

Kepedihan hati semakin terasa, tatkala Ibu Gea hadir di panggung Mata Najwa mengungkapkan kesedihannya. Nampak jelas, Ibu Gea merasa sedih dan kecewa bukan semata-mata karena sakit (fisik) yang dialaminya.

Luka lebam dan sederetan lukisan kebejatan dan kebrutalan yang masih membekas jelas dalam tubuh seorang Ibu Gea. Lukisan yang dibuat secara sengaja, tanpa ada rasa “bersalah” oleh Beni, dkk.

Luka yang membekas itu pun menjadi tanda bahwa kebejatan dan kebiadaban masih menghias rapih dalam diri nubari sebagian anak bangsa.

Meski demikian, luka yang sulit disembuhkan sebagaimana pengakuan Ibu Gea adalah perihal status tersangka yang diberikan oleh polisi kepada dirinya.

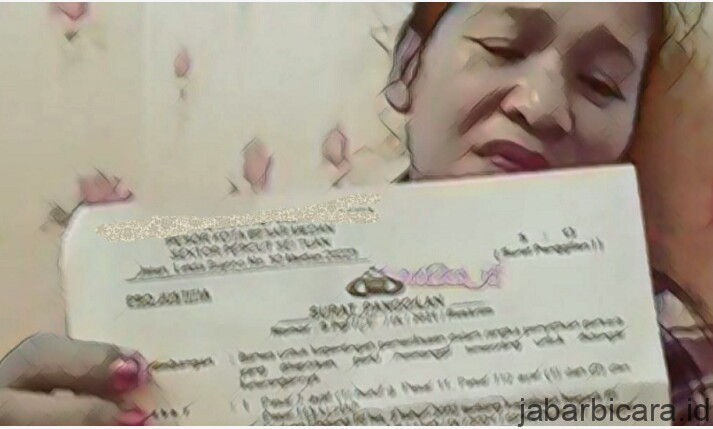

Air mata Ibu Gea berlinang, tatkala sebuah surat sakti menjemput kepedihan hati Ibu Gea. TERSANGKA itulah satu kata yang membekas dan menyayat hati Ibu Gea. Seorang perempuan yang secara jelas dan nyata sudah menjadi korban kebejatan dan kebrutalan Beni, dkk justru diberikan status demikian.

Kita tentu masih menaruh harapan yang besar kepada pihak kepolisian untuk senantiasa menampilkan wajah “profesionalitas” dalam menangani masalah.

Nalar kritis, rasa kemanusiaan, integritas dan kebijaksanaan hendaknya terus mengakar dalam diri lembaga kepolisian. Hal ini penting agar luka psikologis dan luka fisik tidak lagi menjadi pemandangan yang biasa di negara yang kita cintai.

Status TERSANGKA yang diberikan kepada seseorang itu bukan berlandaskan prinsip “semau gua”. Tetapi status tersebut lahir dan diberikan berdasarkan akar masalah yang sesungguhnya.

Mari terus merawat kewarasan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jangan ada lagi Ibu Gea yang lain, yang menjadi korban dari ketidakwarasan dalam berpikir dan mengambil keputusan.

Tetap sehat dan semoga segera sembuh untuk Ibu Gea dan keluarga. Rasa trauma akan hilang bersamaan dengan sikap profesionalitas lembaga kepolisian dalam membasmi preman dan menunjukkan kerja-kerja yang manusiawi.

(Epin Solanta, Penulis Buku Dialektika Ruang Publik: Pertarungan Gagasan)

(Jabi/Eps/nesiatimes)

Belum ada komentar.